皆さんは、ビタミンB群に属している栄養素、いくつあげられますか??

以前にお伝えした栄養素もあるかと思いますが、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン(ビタミンB3)、ビタミンB6、葉酸(ビタミンB9)、ビタミンB12、パントテン酸、ビオチンなど…

これらの8つは代表的なビタミンB群の仲間といわれています。

ビタミンB群は、主に摂取した栄養を代謝・分解したり、エネルギーに変換したり、私たちが生きていくために欠かせない働きをしている栄養素です。

今回はこの中で最も、妊活中に多くの方が摂取している葉酸!!ではなく・・・

葉酸とよく似た働きをしていることで知られている、"ビタミンB12"にスポットを当てていこうと思います。

ビタミンB12はビタミンB群の仲間の水溶性物質で、葉酸とともに神経細胞内の核酸やタンパク質の合成を促す働きや赤血球の合成を助ける働きを持ちます。

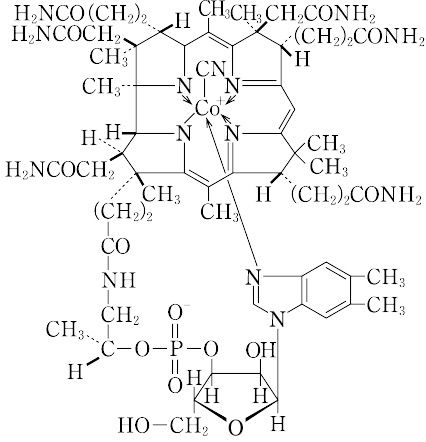

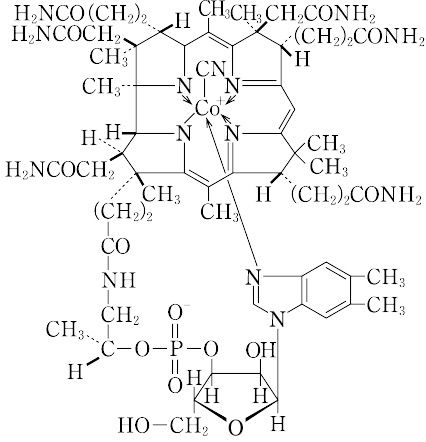

化学構造の中心に、ミネラルの一種であるコバルトを含んだ化合物です。

ビタミンB12は、コバルトが構成成分ということから"コバラミン"、そのコバルトが暗赤色をしていることから"赤いビタミン"、赤血球の合成を助けることから"造血ビタミン"などとさまざまな別名で呼ぶことがあります。

コバルトはビタミンB12の構成成分として存在しており、体内で合成することができないため、食事から補う必要がある必須ミネラルです。

食事で摂取したコバルトは、腸内細菌によってビタミンB12に合成されていきます。

ヒト体内では、約1.5㎎~2㎎程のコバルトが存在していて、このうちおよそ15%程度のコバルトがビタミンB12の構成成分になります。

残り85%のコバルトは、はっきりと解明されてはいませんが、何らかの酵素を構成していると考えられています。

ビタミンB12に含まれるコバルトは、シアノコバラミン、ヒドロキソコバラミン、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、スルフィトコバラミで、ビタミンB12としての生理活性を持つ成分です。

5つの中でも最も効率良く利用されるのがシアノコバラミンなので、ビタミンB12の狭義ではシアノコバラミンを指すことがあります。

5つのコバルトは、それぞれの役割などがありますが、主にビタミンB12を助ける作用が強いため、働きとしてはほとんどビタミンB12と同じです。

この5つのコバルトに関しては、備考として後述しておきます。

では、ビタミンB12の話に戻りましょう。

妊活中や妊娠中の方がビタミンB12について特に気になるのは、"葉酸"と似た働きを持つということではないでしょうか。

ビタミンB12は、葉酸とともに赤血球や核酸の合成に関わっています。

実は、葉酸がきちんと作用を発揮するためにはビタミンB12の存在が不可欠なので、葉酸が多く含まれる食べ物や健康食品である葉酸のサプリメントでは、基本的にビタミンB12が一緒に含まれています。

ビタミンB12や葉酸が合成している赤血球や核酸は、私たちが生きていくために欠かせない栄養素です。

ご存知の方も多いですが、赤血球は血液の約40~50%の量を占めています。

血液のおよそ半分を占めているということは、赤血球の合成が行われないといわゆる"貧血"を引き起こします。

そして核酸は、私たちを構成している約60兆個もの細胞全てに存在します。

子孫へつなぐ遺伝情報を含み、細胞が正常であるためには必要不可欠です。

全ての栄養や酸素を運ぶ血液も正常な細胞たちも、妊活、妊娠中には十二分であってほしい栄養素なのです。

まずビタミンB12が合成している赤血球についてよく知る必要があります。

赤血球は、直径7~8μm、厚さ2μmほどで円盤状の両面中央がへこんだ形をしています。

血液の1μLあたりで男性は約400~600万個、女性は約350~500万個ほど存在し、血液の約40~50%を占めます。

成人の全身での血液はおよそ3.5~5.0Lで、体内の赤血球総数は約20兆個であるとされています。

私たちは約60兆個の細胞で身体が構成されるといわれているので、赤血球は全身の細胞の3分の1も占めているのことになります。

驚きですよね…

骨髄で毎日約2000億個の赤血球が作られていき、その間に20~30万回にわたり全身を循環して酸素の供給と二酸化炭素の排出を行っていきます。

赤血球の約9割は鉄を含んだヘモグロビンでできているのですが、このヘモグロビンに酸素を取り込んで、身体中のあらゆる細胞に運んでいき、同様に二酸化炭素の排出をしていきます。

成人の赤血球に含まれるヘモグロビンの総量は約750gで、1gのヘモグロビンはおよそ1.39mLの酸素と結合することから、赤血球の持つヘモグロビン約750gでは約1Lの酸素を運ぶことが出来ます。

そして、約120日で寿命を迎える赤血球は、脾臓や肝臓などのマクロファージに捕食され分解されます。

赤血球は骨髄の造血幹細胞から作られ、マクロファージを中心に赤芽球が取り囲むように数個~数十個が集団で集まっています。

赤芽球とは造血幹細胞から赤血球への成長途中の細胞のことで、豊富なミトコンドリアやリボソームが存在するため、ヘモグロビンの合成を盛んに行っています。

赤芽球は成熟過程で脱核し、ミトコンドリアやリボソームが抜け落ちるので、成熟し終えた赤血球ではヘモグロビンの合成が行われることはありません。

つまり、ヘモグロビンは赤血球の9割を占めて、酸素や二酸化炭素の運搬、排出をしていて、そのヘモグロビンの合成には赤芽球が正常に働き成熟することが大切なのです。

ビタミンB12は赤血球の合成に働きかけていますが、特に赤芽球の合成に関わっているのです。

では核酸の合成は、どれくらい大事なのでしょうか??

核酸とは遺伝情報の伝達や、タンパク質を合成することに関わる物質ですべての生物が生きるために必要としています。

ちなみに核の中に存在しているので、核を持たない赤血球には不必要に感じますが、赤血球は造血の過程で核を失っているだけで、もともとは核を保有しているので、普通の細胞同様に核酸(DNA、RNA)やタンパク質が必要です。

私たちの身体の細胞全てに核酸が必要だと考えていただければいいと思います。

核酸は、塩基と糖とリン酸が結合したヌクレオチドを構成成分としていますが、核酸の中でも組み合わさる塩基と糖の違いによって、DNAとRNAの2種類に分けられます。

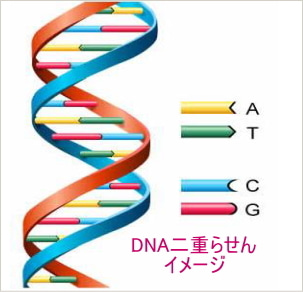

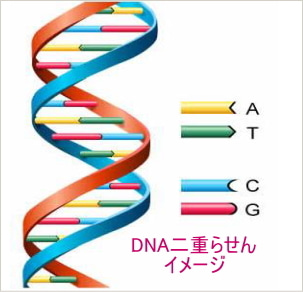

まず1つ目にDNA(デオキシリボ核酸)は、2本のポリヌクレオチド鎖が逆並行に集まることで二重らせん構造を形成していて、2本鎖のため安定した構造になっています。

塩基はアデニン、グアニン、チミン、シトシンの4種類で糖はデオキシリボースです。

らせんの内側で4種類の塩基がそれぞれアデニンとチミン・グアニンとシトシンで対になり水素結合をすることで2本のポリヌクレオチド鎖を繋いでいます。

それぞれの塩基対は疎水相互作用を働かせDNAを安定させているのです。

DNAは、細胞の核内に遺伝情報を持ちます。

遺伝情報は細胞が正常に活動するために必要なタンパク質を合成する際に欠かせません。

また、DNAに含まれている遺伝情報に基づいて身体中の細胞、器官、臓器が作られていくことから、"身体の設計図"と言われることもあります。もちろん精子や卵子の細胞にも存在していて、受精を経て子孫に細胞の情報が遺伝します。

DNAが持つ遺伝情報次第で髪や目の色の外見的特徴、かかりやすい病気や太りやすい痩せやすいといった体質的特徴が決まるのです。

このように親から子供へと自動的に伝わるものを遺伝形質といい、遺伝形質を決める因子を遺伝子といいます。

余興ですが…DNAといえば、よく刑事ドラマでDNA検査やDNA鑑定など聞いたことがあるかと思います。

これは個人の識別を行う検査で、犯罪捜査や親子鑑定、血縁関係を調べる時に使用されます。

DNA検査はヒトの場合だと主に、約30億個のDNA配列のうちで個人差が見られやすい数百個分の配列を複数分組み合わせて調べます。

国内の犯罪捜査で使われているDNA型判定では、別人で型が一致する確率は最大でも4兆7千億人に1人だとされています。

あくまでこれは警察のデータベースに保存されている約34万人の中での話ですし、考えられる確率の話ですので正確であるとはいえません。

ただ、十人十色という四字熟語もあるように、遺伝情報が含まれているDNAは全く同じであることは限りなくゼロに近いと考えられます。

次にRNA(リボ核酸)は、1本のポリヌクレオチド鎖で形成され、らせん構造やステム構造、ループ構造など1本鎖のためDNAに比べると不安定な構造をしています。

RNAのヌクレオチドは、DNA同様でリボース、リン酸、塩基で構成され、塩基はアデニン、グアニン、ウラシル、シトシンの4種類で糖はリボースです。

DNAとの違いは塩基がチミンではなくウラシルということ、糖がデオキシリボースではなくリボースということです。

DNAを構成していたデオキシリボースの"デオキシ"というのはリボースに対して"酸素原子が一つ少ない"構造であることを示しています。

RNAの働きとしては、遺伝情報のコピーや伝達、アミノ酸の収集、タンパク質合成などがあります。

RNAを大きく分けると、mRNA(メッセンジャーRNA)、tRNA(トランスファーRNA)、rRNA(リボソームRNA)の3種類があります。

mRNAは核内で合成され、DNAの遺伝情報を写しとって細胞質に移動します。

コピーした遺伝情報をタンパク質の合成をする工場といわれるリボソームまで伝達する働きを持ち、伝令RNAとも呼ばれます。

tRNAはDNAを転写することで合成され、rRNAにアミノ酸を運搬します。

tRNAがmRNAの配列に基づいて翻訳し合成した特定のアミノ酸をタンパク質合成時にリボソームへ運びます。

タンパク質の構成成分であるアミノ酸は、tRNAによって決定しているのです。

DNAを転写してアミノ酸を運ぶことから転写RNA、転移RNA、運搬RNAなどとも呼ばれます。

rRNAは生体内のRNAで最も大量に存在していて(RNAのうちの約70%~80%)、タンパク質を合成する工場といわれる"リボソーム"を構成します。

細胞の核小体で形成され、核の中でrRNAにリボソームタンパク質が付着してリボソームが合成されていきます。

これは途中段階で細胞質に移動して最終成熟し、リボソームが完成します。

タンパク質は私たちの身体の構成成分として約20%を占めています。

rRNAは身体の2割を占めたタンパク質を合成する成分として、生きていくためになくてはならないのです。

ビタミンB12が欠乏すると、骨髄での核酸(DNA、RNA)の合成が乱れ、赤血球を含む私たちの身体すべての細胞で分裂や合成に悪影響を及ぼします。

さらにビタミンB12は葉酸と密接な関係にあって、活性型の葉酸を再生産しているため、ビタミンB12が不足すれば同時に葉酸も不足します。

葉酸もビタミンB12と同じように、赤血球や核酸の合成を行っているので、葉酸の作用をきちんと発揮するためにも、ビタミンB12は外せない栄養素なのです。

では毎日どのくらいのビタミンB12を摂取すればいいのでしょうか?

成人が1日に摂取すべきビタミンB12の推奨量は、男女変わらず2.4μgとされていますが、妊娠中の方は2.8μg、授乳中の方は3.2μgが必要とされています。

妊娠中や授乳中に摂取するべき量が増えているところを見ると、いかに健康な細胞造りに大切なのかが分かりますよね。

では、ビタミンB12を多く含む食品を紹介していきます。

(100g中に含まれるビタミンB12の含有量)

牛レバー 52.8μg

鶏レバー 44.4μg

豚レバー 25.2μg

牛肉(小腸) 20.5μg

牛ハツ 12.1μg

しじみ 62.4μg

あさり 52.4μg

はまぐり 28.4μg

牡蠣 28.1μg

ほたて 11.4μg

すじこ 53.9μg

いくら 47.3μg

たらこ 23.3μg

キャビア 18.7μg

あんこうのきも 39.1μg

いわし丸干し 29.8μg

にしん 17.4μg

さんま 15.4μg

いか 14.0μg

焼き海苔 57.6μg

煮干し 41.3μg

青のり 32.1μg

かつおぶし 14.8μg

ビタミンB12が多く含まれている食品を見ると、肝臓に多く含まれているのが分かるかと思います。

肝臓というと女性にとって欠かせない鉄分も多く含み、ビタミンB12も摂取できるので、一石二鳥な食べ物です。

ビタミンB12は動物の腸内細菌によって生成されるので、基本的には動物性の食品にのみ存在しています。

ビタミンB12は光や空気によって酸化してしまうため、食品に含まれたビタミンB12を保存する際には密閉する必要があります。

水溶性ですが、熱には強い性質を持っているので、調理方法は限定されません。

私たちの身体では数年分のビタミンB12が肝臓で蓄えられているので、不足することはほとんどありませんが、食事の偏りによって極端に不足する人もいます。

例えば、肉や魚を全く食べないベジタリアンや、肉と魚に加えて卵や乳製品、はちみつも全く食べないビーガンは、動物性の食品を極端に摂取していない分、ビタミンB12が不足しやすいのです。

ただビタミンB12は動物体内以外でも、もやし、味噌や納豆、チーズなどの発酵食品に含まれているので、ベジタリアンやビーガンは健康のためにも摂取できる食品で補うことや、健康食品であるサプリメントで補充することが多いようです。

もやしや納豆というのはいわゆる大豆製品ですね…

どちらも植物性のタンパク質に含まれます。

大豆製品に関しては間違った認識を持っている方がまだまだ多いように感じます。

大豆に含まれるイソフラボンは決して女性の身体に良い働きをもたらすものではありません。

むしろ妊活中ならなおさら、イソフラボンの摂取は避けるべきです。

同じビタミンB群であるベンフォチアミンについてお伝えした時にも、イソフラボンがなぜよくないのか簡単に説明しているので是非そちらもチェックしてみてください!

ベンチフォアミンについてはこちら

ここまでビタミンB12については、赤血球と核酸の合成について詳しくお伝えしてきましたが、その他にも様々な働きを持っています。

◎ヘモグロビン、赤芽球、赤血球などの合成、造血作用に関与する

…血液の半分を占めた赤血球の成熟過程に関わる。赤血球はすべての細胞に酸素を運搬しガス交換、栄養供給をする。

◎核酸(DNA、RNA)の合成に関与する

…すべての細胞の分裂、分化、合成に必要な遺伝情報の保持や複写、運搬をする。アミノ酸、タンパク質の合成に必要。

◎脂質の合成、修復、代謝に関与する

…神経の細胞内にある脂質二重層の合成、修復にも必要。

ビタミンB12は水溶性ビタミンですが、脂肪成分となじみやすい構造を持つ。

合成も修復も行うので、異常のある脂質や傷ついた脂質を健康的な細胞に復元させる働きがある。

また、レシチンの代謝にも関与する。

レシチンというのは、肝臓での脂質の代謝、運搬などの働きを持つ物質。

◎脳の発育の補助に関与する

…ビタミンB12はいかなる細胞にも浸透しやすく、脳にも簡単に入り込むことができる。

そのため脂質同様で脳の細胞を正常に合成、修復する働きを持つ。

◎ホモシステイン濃度を下げる

…血中のホモシステイン濃度が高い人は、動脈硬化や心疾患のリスクが高まる。

ホモシステインは、体内で作られるアミノ酸の一つで、必須アミノ酸の一種であるメチオニンの代謝における中間生成物である。

葉酸とビタミンB6も一緒に摂取することで低減効果率が上がる。

ビタミンB12は葉酸の合成補助だけでなく、メチオニンの合成に関与する酵素であるメチオニンシンターゼの働きを助ける補酵素としても働く。

◎エネルギー代謝にも関与する

…エネルギー代謝のクエン酸回路は必須アミノ酸などから形成され、これらの必須アミノ酸の合成に関与する補酵素でもあるため。

ビタミンB12はさまざまな働きを行っているため、欠乏すると幅広い症状が出ます。

◎悪性貧血、その他の貧血を引き起こす

…赤血球の合成にはビタミンB12や葉酸が必要。

赤血球が正常に合成されなければ、貧血症状が起きる。

特にビタミンB12の不足によって、代表的な貧血は悪性貧血。

症状は、舌肥大(ハンター舌炎)、下痢、息切れ、めまい、動悸、だるさ、食欲不振etc

胃粘膜が委縮するとビタミンB12の吸収に必要な内因子は低下し、悪性貧血を引き起こす。

ビタミンB12は内因子と複合体を形成することで吸収されやすくなるため、内因子が低下すると致命的なのである。

胃の全摘出手術後などにも起こるが、正式に悪性貧血であるのは萎縮性胃炎によるもののみである。

他にも、巨赤芽球性貧血や汎血球減少などの貧血症状がみられる。

巨赤芽球貧血は、赤血球が正常に作られずに容積ばかりが大きくなり酸素運搬能力が低下することで起きる貧血のこと。

汎血球減少もほぼ原因は同じで、核酸の合成が正常に行われず、白血球などの細胞にも影響を与え貧血を起こす。

◎神経障害を引き起こす

…症状は、手足のしびれ、手足の痛み、集中力の低下、物忘れetc

ビタミンB12は、神経細胞に存在する脂質二重層を正常に保つ働きがあるので、不足すれば神経障害を引き起こす。

◎動脈硬化、心疾患のリスクが上がる

…ビタミンB12の不足により、ホモシステインの血中濃度が上がり、動脈硬化、心疾患のリスクが高くなる。

◎集中力、記憶力、学習能力の低下

…脳の細胞にも働きかけるので、集中力や記憶力などにも関わる。

認知症、うつ病の疾患を持つ人に使用されることもある。

◎胎児、乳幼児の成長不良

…ビタミンB12が不足すると核酸や赤血球の合成に異常が現れるので、もちろん卵子や精子の細胞にも影響し、妊活中や妊娠中、授乳中の場合に、子孫に影響が出ることがある。

ちなみにビタミンB12は水溶性物質なので、過剰に摂取しすぎても尿に排泄されていく為、過剰症の心配はありません。

妊活中から、妊娠中、授乳中の方は、身体の健康のためだけではなく、繋いでいく子孫のためにも葉酸とともに不足せずに摂取しておきたい栄養素ですね。

お肉や魚など動物性の食事を摂取するだけでも、ビタミンB12は十分に摂取が出来ます。

さらに吸収率、浸透率も水溶性物質の中では良い方なので、少し意識を変えるだけでも身体への栄養は変わると考えられます。

ただ、胃の切除を行っている場合はビタミンB12を吸収する際に必要な内因子が低下しており、食品からビタミンB12の摂取を行うのは難しいので、サプリメントで摂取することをおすすめします。

質の高い卵子や精子を、元気な赤ちゃんを望むならなくては栄養素です。

しっかり栄養を取り、妊活に臨みたいですね。

【後述】

シアノコバラミン

…ビタミンB12の狭義ではシアノコバラミンをさす。

水溶性のビタミンに分類され、コバラミンの中でも代表的である。

メチルコバラミン(メコバラミン)

…末梢神経障害、糖尿病性神経障害、悪性貧血の治療、筋萎縮性側索硬化症の初期治療に用いられる。

アデノシルコバラミン(コバマミド、ジベンコザイド)

…メチルコバラミンとともに活性型のビタミンB12の一つである。

メチルマロニルCoAムターゼの補因子として利用されている。

エネルギーの代謝に関わる。

ヒドロキソコバラミン

…人体では見つかっていないが、人体に取り込むと有用な働きをするビタミンB12の補酵素に変換される。

ビタミンB欠乏症、シアン中毒の治療に使用される。

副作用として、腎障害を引き起こすことがある。

何かございましたらご質問ください。

銀のすず

以前にお伝えした栄養素もあるかと思いますが、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン(ビタミンB3)、ビタミンB6、葉酸(ビタミンB9)、ビタミンB12、パントテン酸、ビオチンなど…

これらの8つは代表的なビタミンB群の仲間といわれています。

ビタミンB群は、主に摂取した栄養を代謝・分解したり、エネルギーに変換したり、私たちが生きていくために欠かせない働きをしている栄養素です。

今回はこの中で最も、妊活中に多くの方が摂取している葉酸!!ではなく・・・

葉酸とよく似た働きをしていることで知られている、"ビタミンB12"にスポットを当てていこうと思います。

ビタミンB12はビタミンB群の仲間の水溶性物質で、葉酸とともに神経細胞内の核酸やタンパク質の合成を促す働きや赤血球の合成を助ける働きを持ちます。

化学構造の中心に、ミネラルの一種であるコバルトを含んだ化合物です。

ビタミンB12は、コバルトが構成成分ということから"コバラミン"、そのコバルトが暗赤色をしていることから"赤いビタミン"、赤血球の合成を助けることから"造血ビタミン"などとさまざまな別名で呼ぶことがあります。

コバルトはビタミンB12の構成成分として存在しており、体内で合成することができないため、食事から補う必要がある必須ミネラルです。

食事で摂取したコバルトは、腸内細菌によってビタミンB12に合成されていきます。

ヒト体内では、約1.5㎎~2㎎程のコバルトが存在していて、このうちおよそ15%程度のコバルトがビタミンB12の構成成分になります。

残り85%のコバルトは、はっきりと解明されてはいませんが、何らかの酵素を構成していると考えられています。

ビタミンB12に含まれるコバルトは、シアノコバラミン、ヒドロキソコバラミン、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、スルフィトコバラミで、ビタミンB12としての生理活性を持つ成分です。

5つの中でも最も効率良く利用されるのがシアノコバラミンなので、ビタミンB12の狭義ではシアノコバラミンを指すことがあります。

5つのコバルトは、それぞれの役割などがありますが、主にビタミンB12を助ける作用が強いため、働きとしてはほとんどビタミンB12と同じです。

この5つのコバルトに関しては、備考として後述しておきます。

では、ビタミンB12の話に戻りましょう。

妊活中や妊娠中の方がビタミンB12について特に気になるのは、"葉酸"と似た働きを持つということではないでしょうか。

ビタミンB12は、葉酸とともに赤血球や核酸の合成に関わっています。

実は、葉酸がきちんと作用を発揮するためにはビタミンB12の存在が不可欠なので、葉酸が多く含まれる食べ物や健康食品である葉酸のサプリメントでは、基本的にビタミンB12が一緒に含まれています。

ビタミンB12や葉酸が合成している赤血球や核酸は、私たちが生きていくために欠かせない栄養素です。

ご存知の方も多いですが、赤血球は血液の約40~50%の量を占めています。

血液のおよそ半分を占めているということは、赤血球の合成が行われないといわゆる"貧血"を引き起こします。

そして核酸は、私たちを構成している約60兆個もの細胞全てに存在します。

子孫へつなぐ遺伝情報を含み、細胞が正常であるためには必要不可欠です。

全ての栄養や酸素を運ぶ血液も正常な細胞たちも、妊活、妊娠中には十二分であってほしい栄養素なのです。

まずビタミンB12が合成している赤血球についてよく知る必要があります。

赤血球は、直径7~8μm、厚さ2μmほどで円盤状の両面中央がへこんだ形をしています。

血液の1μLあたりで男性は約400~600万個、女性は約350~500万個ほど存在し、血液の約40~50%を占めます。

成人の全身での血液はおよそ3.5~5.0Lで、体内の赤血球総数は約20兆個であるとされています。

私たちは約60兆個の細胞で身体が構成されるといわれているので、赤血球は全身の細胞の3分の1も占めているのことになります。

驚きですよね…

骨髄で毎日約2000億個の赤血球が作られていき、その間に20~30万回にわたり全身を循環して酸素の供給と二酸化炭素の排出を行っていきます。

赤血球の約9割は鉄を含んだヘモグロビンでできているのですが、このヘモグロビンに酸素を取り込んで、身体中のあらゆる細胞に運んでいき、同様に二酸化炭素の排出をしていきます。

成人の赤血球に含まれるヘモグロビンの総量は約750gで、1gのヘモグロビンはおよそ1.39mLの酸素と結合することから、赤血球の持つヘモグロビン約750gでは約1Lの酸素を運ぶことが出来ます。

そして、約120日で寿命を迎える赤血球は、脾臓や肝臓などのマクロファージに捕食され分解されます。

赤血球は骨髄の造血幹細胞から作られ、マクロファージを中心に赤芽球が取り囲むように数個~数十個が集団で集まっています。

赤芽球とは造血幹細胞から赤血球への成長途中の細胞のことで、豊富なミトコンドリアやリボソームが存在するため、ヘモグロビンの合成を盛んに行っています。

赤芽球は成熟過程で脱核し、ミトコンドリアやリボソームが抜け落ちるので、成熟し終えた赤血球ではヘモグロビンの合成が行われることはありません。

つまり、ヘモグロビンは赤血球の9割を占めて、酸素や二酸化炭素の運搬、排出をしていて、そのヘモグロビンの合成には赤芽球が正常に働き成熟することが大切なのです。

ビタミンB12は赤血球の合成に働きかけていますが、特に赤芽球の合成に関わっているのです。

では核酸の合成は、どれくらい大事なのでしょうか??

核酸とは遺伝情報の伝達や、タンパク質を合成することに関わる物質ですべての生物が生きるために必要としています。

ちなみに核の中に存在しているので、核を持たない赤血球には不必要に感じますが、赤血球は造血の過程で核を失っているだけで、もともとは核を保有しているので、普通の細胞同様に核酸(DNA、RNA)やタンパク質が必要です。

私たちの身体の細胞全てに核酸が必要だと考えていただければいいと思います。

核酸は、塩基と糖とリン酸が結合したヌクレオチドを構成成分としていますが、核酸の中でも組み合わさる塩基と糖の違いによって、DNAとRNAの2種類に分けられます。

まず1つ目にDNA(デオキシリボ核酸)は、2本のポリヌクレオチド鎖が逆並行に集まることで二重らせん構造を形成していて、2本鎖のため安定した構造になっています。

塩基はアデニン、グアニン、チミン、シトシンの4種類で糖はデオキシリボースです。

らせんの内側で4種類の塩基がそれぞれアデニンとチミン・グアニンとシトシンで対になり水素結合をすることで2本のポリヌクレオチド鎖を繋いでいます。

それぞれの塩基対は疎水相互作用を働かせDNAを安定させているのです。

DNAは、細胞の核内に遺伝情報を持ちます。

遺伝情報は細胞が正常に活動するために必要なタンパク質を合成する際に欠かせません。

また、DNAに含まれている遺伝情報に基づいて身体中の細胞、器官、臓器が作られていくことから、"身体の設計図"と言われることもあります。もちろん精子や卵子の細胞にも存在していて、受精を経て子孫に細胞の情報が遺伝します。

DNAが持つ遺伝情報次第で髪や目の色の外見的特徴、かかりやすい病気や太りやすい痩せやすいといった体質的特徴が決まるのです。

このように親から子供へと自動的に伝わるものを遺伝形質といい、遺伝形質を決める因子を遺伝子といいます。

余興ですが…DNAといえば、よく刑事ドラマでDNA検査やDNA鑑定など聞いたことがあるかと思います。

これは個人の識別を行う検査で、犯罪捜査や親子鑑定、血縁関係を調べる時に使用されます。

DNA検査はヒトの場合だと主に、約30億個のDNA配列のうちで個人差が見られやすい数百個分の配列を複数分組み合わせて調べます。

国内の犯罪捜査で使われているDNA型判定では、別人で型が一致する確率は最大でも4兆7千億人に1人だとされています。

あくまでこれは警察のデータベースに保存されている約34万人の中での話ですし、考えられる確率の話ですので正確であるとはいえません。

ただ、十人十色という四字熟語もあるように、遺伝情報が含まれているDNAは全く同じであることは限りなくゼロに近いと考えられます。

次にRNA(リボ核酸)は、1本のポリヌクレオチド鎖で形成され、らせん構造やステム構造、ループ構造など1本鎖のためDNAに比べると不安定な構造をしています。

RNAのヌクレオチドは、DNA同様でリボース、リン酸、塩基で構成され、塩基はアデニン、グアニン、ウラシル、シトシンの4種類で糖はリボースです。

DNAとの違いは塩基がチミンではなくウラシルということ、糖がデオキシリボースではなくリボースということです。

DNAを構成していたデオキシリボースの"デオキシ"というのはリボースに対して"酸素原子が一つ少ない"構造であることを示しています。

RNAの働きとしては、遺伝情報のコピーや伝達、アミノ酸の収集、タンパク質合成などがあります。

RNAを大きく分けると、mRNA(メッセンジャーRNA)、tRNA(トランスファーRNA)、rRNA(リボソームRNA)の3種類があります。

mRNAは核内で合成され、DNAの遺伝情報を写しとって細胞質に移動します。

コピーした遺伝情報をタンパク質の合成をする工場といわれるリボソームまで伝達する働きを持ち、伝令RNAとも呼ばれます。

tRNAはDNAを転写することで合成され、rRNAにアミノ酸を運搬します。

tRNAがmRNAの配列に基づいて翻訳し合成した特定のアミノ酸をタンパク質合成時にリボソームへ運びます。

タンパク質の構成成分であるアミノ酸は、tRNAによって決定しているのです。

DNAを転写してアミノ酸を運ぶことから転写RNA、転移RNA、運搬RNAなどとも呼ばれます。

rRNAは生体内のRNAで最も大量に存在していて(RNAのうちの約70%~80%)、タンパク質を合成する工場といわれる"リボソーム"を構成します。

細胞の核小体で形成され、核の中でrRNAにリボソームタンパク質が付着してリボソームが合成されていきます。

これは途中段階で細胞質に移動して最終成熟し、リボソームが完成します。

タンパク質は私たちの身体の構成成分として約20%を占めています。

rRNAは身体の2割を占めたタンパク質を合成する成分として、生きていくためになくてはならないのです。

ビタミンB12が欠乏すると、骨髄での核酸(DNA、RNA)の合成が乱れ、赤血球を含む私たちの身体すべての細胞で分裂や合成に悪影響を及ぼします。

さらにビタミンB12は葉酸と密接な関係にあって、活性型の葉酸を再生産しているため、ビタミンB12が不足すれば同時に葉酸も不足します。

葉酸もビタミンB12と同じように、赤血球や核酸の合成を行っているので、葉酸の作用をきちんと発揮するためにも、ビタミンB12は外せない栄養素なのです。

では毎日どのくらいのビタミンB12を摂取すればいいのでしょうか?

成人が1日に摂取すべきビタミンB12の推奨量は、男女変わらず2.4μgとされていますが、妊娠中の方は2.8μg、授乳中の方は3.2μgが必要とされています。

妊娠中や授乳中に摂取するべき量が増えているところを見ると、いかに健康な細胞造りに大切なのかが分かりますよね。

では、ビタミンB12を多く含む食品を紹介していきます。

(100g中に含まれるビタミンB12の含有量)

牛レバー 52.8μg

鶏レバー 44.4μg

豚レバー 25.2μg

牛肉(小腸) 20.5μg

牛ハツ 12.1μg

しじみ 62.4μg

あさり 52.4μg

はまぐり 28.4μg

牡蠣 28.1μg

ほたて 11.4μg

すじこ 53.9μg

いくら 47.3μg

たらこ 23.3μg

キャビア 18.7μg

あんこうのきも 39.1μg

いわし丸干し 29.8μg

にしん 17.4μg

さんま 15.4μg

いか 14.0μg

焼き海苔 57.6μg

煮干し 41.3μg

青のり 32.1μg

かつおぶし 14.8μg

ビタミンB12が多く含まれている食品を見ると、肝臓に多く含まれているのが分かるかと思います。

肝臓というと女性にとって欠かせない鉄分も多く含み、ビタミンB12も摂取できるので、一石二鳥な食べ物です。

ビタミンB12は動物の腸内細菌によって生成されるので、基本的には動物性の食品にのみ存在しています。

ビタミンB12は光や空気によって酸化してしまうため、食品に含まれたビタミンB12を保存する際には密閉する必要があります。

水溶性ですが、熱には強い性質を持っているので、調理方法は限定されません。

私たちの身体では数年分のビタミンB12が肝臓で蓄えられているので、不足することはほとんどありませんが、食事の偏りによって極端に不足する人もいます。

例えば、肉や魚を全く食べないベジタリアンや、肉と魚に加えて卵や乳製品、はちみつも全く食べないビーガンは、動物性の食品を極端に摂取していない分、ビタミンB12が不足しやすいのです。

ただビタミンB12は動物体内以外でも、もやし、味噌や納豆、チーズなどの発酵食品に含まれているので、ベジタリアンやビーガンは健康のためにも摂取できる食品で補うことや、健康食品であるサプリメントで補充することが多いようです。

もやしや納豆というのはいわゆる大豆製品ですね…

どちらも植物性のタンパク質に含まれます。

大豆製品に関しては間違った認識を持っている方がまだまだ多いように感じます。

大豆に含まれるイソフラボンは決して女性の身体に良い働きをもたらすものではありません。

むしろ妊活中ならなおさら、イソフラボンの摂取は避けるべきです。

同じビタミンB群であるベンフォチアミンについてお伝えした時にも、イソフラボンがなぜよくないのか簡単に説明しているので是非そちらもチェックしてみてください!

ベンチフォアミンについてはこちら

ここまでビタミンB12については、赤血球と核酸の合成について詳しくお伝えしてきましたが、その他にも様々な働きを持っています。

◎ヘモグロビン、赤芽球、赤血球などの合成、造血作用に関与する

…血液の半分を占めた赤血球の成熟過程に関わる。赤血球はすべての細胞に酸素を運搬しガス交換、栄養供給をする。

◎核酸(DNA、RNA)の合成に関与する

…すべての細胞の分裂、分化、合成に必要な遺伝情報の保持や複写、運搬をする。アミノ酸、タンパク質の合成に必要。

◎脂質の合成、修復、代謝に関与する

…神経の細胞内にある脂質二重層の合成、修復にも必要。

ビタミンB12は水溶性ビタミンですが、脂肪成分となじみやすい構造を持つ。

合成も修復も行うので、異常のある脂質や傷ついた脂質を健康的な細胞に復元させる働きがある。

また、レシチンの代謝にも関与する。

レシチンというのは、肝臓での脂質の代謝、運搬などの働きを持つ物質。

◎脳の発育の補助に関与する

…ビタミンB12はいかなる細胞にも浸透しやすく、脳にも簡単に入り込むことができる。

そのため脂質同様で脳の細胞を正常に合成、修復する働きを持つ。

◎ホモシステイン濃度を下げる

…血中のホモシステイン濃度が高い人は、動脈硬化や心疾患のリスクが高まる。

ホモシステインは、体内で作られるアミノ酸の一つで、必須アミノ酸の一種であるメチオニンの代謝における中間生成物である。

葉酸とビタミンB6も一緒に摂取することで低減効果率が上がる。

ビタミンB12は葉酸の合成補助だけでなく、メチオニンの合成に関与する酵素であるメチオニンシンターゼの働きを助ける補酵素としても働く。

◎エネルギー代謝にも関与する

…エネルギー代謝のクエン酸回路は必須アミノ酸などから形成され、これらの必須アミノ酸の合成に関与する補酵素でもあるため。

ビタミンB12はさまざまな働きを行っているため、欠乏すると幅広い症状が出ます。

◎悪性貧血、その他の貧血を引き起こす

…赤血球の合成にはビタミンB12や葉酸が必要。

赤血球が正常に合成されなければ、貧血症状が起きる。

特にビタミンB12の不足によって、代表的な貧血は悪性貧血。

症状は、舌肥大(ハンター舌炎)、下痢、息切れ、めまい、動悸、だるさ、食欲不振etc

胃粘膜が委縮するとビタミンB12の吸収に必要な内因子は低下し、悪性貧血を引き起こす。

ビタミンB12は内因子と複合体を形成することで吸収されやすくなるため、内因子が低下すると致命的なのである。

胃の全摘出手術後などにも起こるが、正式に悪性貧血であるのは萎縮性胃炎によるもののみである。

他にも、巨赤芽球性貧血や汎血球減少などの貧血症状がみられる。

巨赤芽球貧血は、赤血球が正常に作られずに容積ばかりが大きくなり酸素運搬能力が低下することで起きる貧血のこと。

汎血球減少もほぼ原因は同じで、核酸の合成が正常に行われず、白血球などの細胞にも影響を与え貧血を起こす。

◎神経障害を引き起こす

…症状は、手足のしびれ、手足の痛み、集中力の低下、物忘れetc

ビタミンB12は、神経細胞に存在する脂質二重層を正常に保つ働きがあるので、不足すれば神経障害を引き起こす。

◎動脈硬化、心疾患のリスクが上がる

…ビタミンB12の不足により、ホモシステインの血中濃度が上がり、動脈硬化、心疾患のリスクが高くなる。

◎集中力、記憶力、学習能力の低下

…脳の細胞にも働きかけるので、集中力や記憶力などにも関わる。

認知症、うつ病の疾患を持つ人に使用されることもある。

◎胎児、乳幼児の成長不良

…ビタミンB12が不足すると核酸や赤血球の合成に異常が現れるので、もちろん卵子や精子の細胞にも影響し、妊活中や妊娠中、授乳中の場合に、子孫に影響が出ることがある。

ちなみにビタミンB12は水溶性物質なので、過剰に摂取しすぎても尿に排泄されていく為、過剰症の心配はありません。

妊活中から、妊娠中、授乳中の方は、身体の健康のためだけではなく、繋いでいく子孫のためにも葉酸とともに不足せずに摂取しておきたい栄養素ですね。

お肉や魚など動物性の食事を摂取するだけでも、ビタミンB12は十分に摂取が出来ます。

さらに吸収率、浸透率も水溶性物質の中では良い方なので、少し意識を変えるだけでも身体への栄養は変わると考えられます。

ただ、胃の切除を行っている場合はビタミンB12を吸収する際に必要な内因子が低下しており、食品からビタミンB12の摂取を行うのは難しいので、サプリメントで摂取することをおすすめします。

質の高い卵子や精子を、元気な赤ちゃんを望むならなくては栄養素です。

しっかり栄養を取り、妊活に臨みたいですね。

【後述】

シアノコバラミン

…ビタミンB12の狭義ではシアノコバラミンをさす。

水溶性のビタミンに分類され、コバラミンの中でも代表的である。

メチルコバラミン(メコバラミン)

…末梢神経障害、糖尿病性神経障害、悪性貧血の治療、筋萎縮性側索硬化症の初期治療に用いられる。

アデノシルコバラミン(コバマミド、ジベンコザイド)

…メチルコバラミンとともに活性型のビタミンB12の一つである。

メチルマロニルCoAムターゼの補因子として利用されている。

エネルギーの代謝に関わる。

ヒドロキソコバラミン

…人体では見つかっていないが、人体に取り込むと有用な働きをするビタミンB12の補酵素に変換される。

ビタミンB欠乏症、シアン中毒の治療に使用される。

副作用として、腎障害を引き起こすことがある。

何かございましたらご質問ください。

銀のすず